專欄文章

「在·地 IN SITU」空間營造雙年展:澳門歷史、社群、與創意的對話

由 CURB(建築與城市規劃中心)主辦的首屆「在·地 IN SITU」空間營造雙年展,已在去年 12 月中旬在澳門多個地點舉行。「在·地 IN SITU」作為澳門首個國際性專注公共空間的特別活動,將其轉化為創意、與社群連結的舞台。匯聚了本地及國際的藝術家、設計師與市民,重新想像社區,並以不同方式體驗澳門這座城市。 空間營造雙年展的展名源自拉丁語「in situ」,意思是「在其原有位置」。這名稱直接反映了活動的核心理念與空間營造手法。雙年展設有六個針對特定地點的裝置作品,分佈於充滿文化與歷史氣息的風順堂區,直接在日常公共空間中進行。它們嘗試保留原有的特色並激活空間,同時回應不同地點的獨特歷史。這種「in situ」的介入方法,讓設計和社區與場所互動,促進交流與對話,以及發現在城市生活的新可能。

「在·地 IN SITU」空間營造雙年展:澳門歷史、社群、與創意的對話

由 CURB(建築與城市規劃中心)主辦的首屆「在·地 IN SITU」空間營造雙年展,已在去年 12 月中旬在澳門多個地點舉行。「在·地 IN SITU」作為澳門首個國際性專注公共空間的特別活動,將其轉化為創意、與社群連結的舞台。匯聚了本地及國際的藝術家、設計師與市民,重新想像社區,並以不同方式體驗澳門這座城市。 空間營造雙年展的展名源自拉丁語「in situ」,意思是「在其原有位置」。這名稱直接反映了活動的核心理念與空間營造手法。雙年展設有六個針對特定地點的裝置作品,分佈於充滿文化與歷史氣息的風順堂區,直接在日常公共空間中進行。它們嘗試保留原有的特色並激活空間,同時回應不同地點的獨特歷史。這種「in situ」的介入方法,讓設計和社區與場所互動,促進交流與對話,以及發現在城市生活的新可能。

井井三一 2025 出版物銷售排行

二〇二五年賣出的書,持續往年城市觀看的熱度,而方式去趨向更多元,從不同角度理解城市的真實面貌,透過歷史、藝術、漫遊及記錄等捕捉當下和未來,由移動和變遷中,看到更豐富的日常生活,皆有不同的書籍代我們去思考,甚至行動。每年的排行其實都只是做個務實記錄,追不了潮流,只專注自己的關心的聲音。 . 第一位 《天國之園:馬禮遜墓園文化地圖》出版:我城社區規劃合作社作者:somethingmoon,我城社區規劃合作社 澳門基督教墳場,常被稱為馬禮遜墓園,澳門現存最古老的墓園之一。咫尺之土,見証著十九世紀風雲變幻的殖民歷史,也留下了基督教(新教)傳入中國的第一個足印。《天國之園──馬禮遜墓園文化地圖》是一份以馬禮遜墓園為主題的文化地圖出版物,我們期望透過手繪地圖的形式,為馬禮遜墓園作一份立體的詮譯,嘗試以不同角度穿梭漫遊這片沉寂之境。 《摩登的條線(修訂版)》出版:我城社區規劃合作社作者:somethingmoon,我城社區規劃合作社 澳門基督教墳場,常被稱為馬禮遜墓園,澳門現存最古老的墓園之一。咫尺之土,見証著十九世紀風雲變幻的殖民歷史,也留下了基督教(新教)傳入中國的第一個足印。《天國之園──馬禮遜墓園文化地圖》是一份以馬禮遜墓園為主題的文化地圖出版物,我們期望透過手繪地圖的形式,為馬禮遜墓園作一份立體的詮譯,嘗試以不同角度穿梭漫遊這片沉寂之境。 第二位 《土地:地產政權時代》 出版:論盡媒體作者:論盡編輯部 對澳門來說,城市問題確是問題。政府以土地匱乏為名緩建公共設施、公共房屋,與此同時,城市景觀、環境急速惡化等,使澳門人熟悉的社區家園、悠閒生活則是快速消失。城市規劃不是個技術問題,最關鍵的特質在於是一種政治過程。如果以為匆匆一張藍圖,就可矇混過關,則不知是當市民無知,還是主事者自己太天真。 《澳門是個大工地》出版:Something Moon作者:Something Moon 澳門,永遠像個大工地。怪手林立,土地被挖開如河流,舊建築旁突兀架起異度空間,車輛被迫改道,臨時路面一拖十幾年,砂石堆裏埋藏着城市發展的夢想大計。日落餘暉映在金光玻璃幕牆上,照出我們如醉如癡的雙眼。作者沒有刻意紀錄,只是生活、散步途中隨手按下快門,挑選二〇二一年後經過的部分地點,片面側寫某個角度的澳門──粗糙、混亂,卻意外引人入勝。翻開這本書,像悄悄走近圍欄縫隙,偷看這座城市最真實、最喧鬧、最矛盾的一面。 在永不完工的工地裡,我們其實都還在等待下一個春天。 第三位 《澳門平民房屋:建築與歷史(1900 - 1980》出版:遺產學會作者:勞加裕,陳家然 本書將介紹澳門早期的公營住宅——平民房屋的發展,以及在澳門各區的平民房屋的歷史,包括台山的巴波沙坊、筷子基坊、嘉翠麗大廈、平民大廈、路環平民村等。 第四位 《小丑生病記》出版:自家劇場作者:郝元春,黃詠芝 《小丑生病記》是澳門第一本談兒童友善醫療的繪本。 取材自病童的真實感受,希望透過繪本鼓勵病童、親友及醫護人員,也為每一位讀者帶來溫暖與力量。以孩子的角度,說出這些醫療過程他們會遭遇的,讓他們好好表達出這些時刻的情感情緒。 第五位 《遊走澳門建築美學》 出版:三聯作者:呂澤強 澳門有著四個多世紀東西方貿易與文化交流的歷史,留存著不少西式與中式建築物。其中,最具代表性的「澳門歷史城區」已被列入「世界文化遺產」。關於澳門歷史城區的中、西式建築物,已經有許多書籍介紹,但除了歷史城區,澳門其實仍有許多建築物值得去發現。這本書的目的就是讓讀者重新發現散佈在澳門各處不同時期、不同風格的建築物所隱藏的美學,由19世紀下半葉的新古典、20世紀初的古典折衷到1930年代開始的裝飾藝術(Art Deco),還有「葡萄牙屋」風格、現代主義、後現代……這些都是澳門在迎接21世紀更豐富多彩的設計形式之前的建築美學。 第六位 《窗林澳門 Engeki Quest》 出版:澳門點象藝術 作者:Orangcosong...

井井三一 2025 出版物銷售排行

二〇二五年賣出的書,持續往年城市觀看的熱度,而方式去趨向更多元,從不同角度理解城市的真實面貌,透過歷史、藝術、漫遊及記錄等捕捉當下和未來,由移動和變遷中,看到更豐富的日常生活,皆有不同的書籍代我們去思考,甚至行動。每年的排行其實都只是做個務實記錄,追不了潮流,只專注自己的關心的聲音。 . 第一位 《天國之園:馬禮遜墓園文化地圖》出版:我城社區規劃合作社作者:somethingmoon,我城社區規劃合作社 澳門基督教墳場,常被稱為馬禮遜墓園,澳門現存最古老的墓園之一。咫尺之土,見証著十九世紀風雲變幻的殖民歷史,也留下了基督教(新教)傳入中國的第一個足印。《天國之園──馬禮遜墓園文化地圖》是一份以馬禮遜墓園為主題的文化地圖出版物,我們期望透過手繪地圖的形式,為馬禮遜墓園作一份立體的詮譯,嘗試以不同角度穿梭漫遊這片沉寂之境。 《摩登的條線(修訂版)》出版:我城社區規劃合作社作者:somethingmoon,我城社區規劃合作社 澳門基督教墳場,常被稱為馬禮遜墓園,澳門現存最古老的墓園之一。咫尺之土,見証著十九世紀風雲變幻的殖民歷史,也留下了基督教(新教)傳入中國的第一個足印。《天國之園──馬禮遜墓園文化地圖》是一份以馬禮遜墓園為主題的文化地圖出版物,我們期望透過手繪地圖的形式,為馬禮遜墓園作一份立體的詮譯,嘗試以不同角度穿梭漫遊這片沉寂之境。 第二位 《土地:地產政權時代》 出版:論盡媒體作者:論盡編輯部 對澳門來說,城市問題確是問題。政府以土地匱乏為名緩建公共設施、公共房屋,與此同時,城市景觀、環境急速惡化等,使澳門人熟悉的社區家園、悠閒生活則是快速消失。城市規劃不是個技術問題,最關鍵的特質在於是一種政治過程。如果以為匆匆一張藍圖,就可矇混過關,則不知是當市民無知,還是主事者自己太天真。 《澳門是個大工地》出版:Something Moon作者:Something Moon 澳門,永遠像個大工地。怪手林立,土地被挖開如河流,舊建築旁突兀架起異度空間,車輛被迫改道,臨時路面一拖十幾年,砂石堆裏埋藏着城市發展的夢想大計。日落餘暉映在金光玻璃幕牆上,照出我們如醉如癡的雙眼。作者沒有刻意紀錄,只是生活、散步途中隨手按下快門,挑選二〇二一年後經過的部分地點,片面側寫某個角度的澳門──粗糙、混亂,卻意外引人入勝。翻開這本書,像悄悄走近圍欄縫隙,偷看這座城市最真實、最喧鬧、最矛盾的一面。 在永不完工的工地裡,我們其實都還在等待下一個春天。 第三位 《澳門平民房屋:建築與歷史(1900 - 1980》出版:遺產學會作者:勞加裕,陳家然 本書將介紹澳門早期的公營住宅——平民房屋的發展,以及在澳門各區的平民房屋的歷史,包括台山的巴波沙坊、筷子基坊、嘉翠麗大廈、平民大廈、路環平民村等。 第四位 《小丑生病記》出版:自家劇場作者:郝元春,黃詠芝 《小丑生病記》是澳門第一本談兒童友善醫療的繪本。 取材自病童的真實感受,希望透過繪本鼓勵病童、親友及醫護人員,也為每一位讀者帶來溫暖與力量。以孩子的角度,說出這些醫療過程他們會遭遇的,讓他們好好表達出這些時刻的情感情緒。 第五位 《遊走澳門建築美學》 出版:三聯作者:呂澤強 澳門有著四個多世紀東西方貿易與文化交流的歷史,留存著不少西式與中式建築物。其中,最具代表性的「澳門歷史城區」已被列入「世界文化遺產」。關於澳門歷史城區的中、西式建築物,已經有許多書籍介紹,但除了歷史城區,澳門其實仍有許多建築物值得去發現。這本書的目的就是讓讀者重新發現散佈在澳門各處不同時期、不同風格的建築物所隱藏的美學,由19世紀下半葉的新古典、20世紀初的古典折衷到1930年代開始的裝飾藝術(Art Deco),還有「葡萄牙屋」風格、現代主義、後現代……這些都是澳門在迎接21世紀更豐富多彩的設計形式之前的建築美學。 第六位 《窗林澳門 Engeki Quest》 出版:澳門點象藝術 作者:Orangcosong...

【居加生活】大溫的圖書館:一窺移民內心風景

從今年這個暑假開始,我們一家開啟了旅居加拿大溫哥華的生活。踏上新大陸難免處處都感覺新鮮,少不了特別留意我關心的閱讀氛圍:例如公共場合的閱讀習慣、公共圖書館的運作和選書、書店的樣貌等等。 溫哥華是個花園城市,市裡和周邊都有美麗的草地山林和湖泊。常常可以在郊野綠地看到手捧書的閱讀者,有人帶書在草地趴著日光浴時讀,也有在營地吊床上悠哉悠哉讀書的人,還有泛舟到湖面停下來閱讀的優雅女士。這些場景都美得像幅畫,讓筆者過目難忘。我並不知道這個城市近年整體的紙本閱讀習慣的趨勢,不過看到這些在大自然閱讀的人,仍是感嘆不已,是自己在內心勾畫過很多次的閱讀風景畫面。書本應該就是身邊的一個老朋友,隨時隨地,提供招之即來的陪伴。

【居加生活】大溫的圖書館:一窺移民內心風景

從今年這個暑假開始,我們一家開啟了旅居加拿大溫哥華的生活。踏上新大陸難免處處都感覺新鮮,少不了特別留意我關心的閱讀氛圍:例如公共場合的閱讀習慣、公共圖書館的運作和選書、書店的樣貌等等。 溫哥華是個花園城市,市裡和周邊都有美麗的草地山林和湖泊。常常可以在郊野綠地看到手捧書的閱讀者,有人帶書在草地趴著日光浴時讀,也有在營地吊床上悠哉悠哉讀書的人,還有泛舟到湖面停下來閱讀的優雅女士。這些場景都美得像幅畫,讓筆者過目難忘。我並不知道這個城市近年整體的紙本閱讀習慣的趨勢,不過看到這些在大自然閱讀的人,仍是感嘆不已,是自己在內心勾畫過很多次的閱讀風景畫面。書本應該就是身邊的一個老朋友,隨時隨地,提供招之即來的陪伴。

街巷哲學家

黃昏時,巷子裡的喧鬧漸漸散去,夕陽把老舊的牆頭染成暖黃。站在巷口,心裡沉甸甸的,最近發生的事,像卡在找不到出口的迷霧裡。這時,一隻貓跳上牆頭,眼神淡然,彷彿看透了什麼。我們對視了一瞬,它輕輕一躍,沒入夜色。這短暫的交會,讓我忍不住想:這些自由行走的街貓,是否比我更懂得怎麼面對生活的低谷?在這喧囂的城市,它們的姿態,像是為我疲憊的心點了一盞小燈。

街巷哲學家

黃昏時,巷子裡的喧鬧漸漸散去,夕陽把老舊的牆頭染成暖黃。站在巷口,心裡沉甸甸的,最近發生的事,像卡在找不到出口的迷霧裡。這時,一隻貓跳上牆頭,眼神淡然,彷彿看透了什麼。我們對視了一瞬,它輕輕一躍,沒入夜色。這短暫的交會,讓我忍不住想:這些自由行走的街貓,是否比我更懂得怎麼面對生活的低谷?在這喧囂的城市,它們的姿態,像是為我疲憊的心點了一盞小燈。

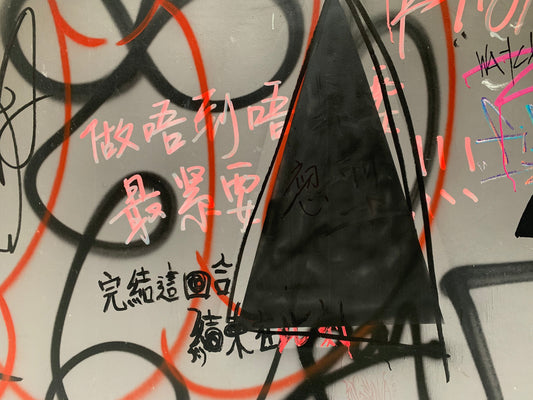

塗鴉的意義

我對塗鴉充滿熱情。在香港生活的兩年間,我經常漫遊於小巷與老舊建築之間,沉浸在街頭藝術 的世界中。這些塗鴉與壁畫充滿了情感、社會評論、標記(tagging)、個人信念以及鼓勵彼此的話 語,讓我更理解在香港生活的人,透過塗鴉者的思想在牆壁吶喊。幾週前,聽聞香港某棟大廈的 塗鴉即將被清除,我急忙趕去拍照保存,唯恐這段充滿城市生命力的歷史永遠消失,我希望用相 機永遠留住這些作品。 當我抵達時,看見白色油漆已覆蓋在塗鴉上,底下的圖案輪廓隱約可見。起初我以為是刷掉的工 作草率,隨後意識到,這不完全的覆蓋象徵着更深的意義;—— 城市的聲音在拒絕壓抑。我想起原 研哉的《白百》,他引用佛教與日本美學,將白色描述為「空」。白色作為「無色」,代表不存在,但並 非空無一物;它是一種過渡狀態,等待新的意義。在這棟建築的塗鴉中,白色油漆成為新想法的畫 布。試圖抹去牆上的文字只會激起更大反抗,白漆之下,城市的聲音比以往更加響亮。香港的塗 鴉反映出不屈的精神。即使被覆蓋,這些作品仍存於記憶之中,其熱情強烈,無法被抹滅。任何油 漆都不能壓制它表達的訊息,塗鴉已成為行動主義(activism)的強大工具。

塗鴉的意義

我對塗鴉充滿熱情。在香港生活的兩年間,我經常漫遊於小巷與老舊建築之間,沉浸在街頭藝術 的世界中。這些塗鴉與壁畫充滿了情感、社會評論、標記(tagging)、個人信念以及鼓勵彼此的話 語,讓我更理解在香港生活的人,透過塗鴉者的思想在牆壁吶喊。幾週前,聽聞香港某棟大廈的 塗鴉即將被清除,我急忙趕去拍照保存,唯恐這段充滿城市生命力的歷史永遠消失,我希望用相 機永遠留住這些作品。 當我抵達時,看見白色油漆已覆蓋在塗鴉上,底下的圖案輪廓隱約可見。起初我以為是刷掉的工 作草率,隨後意識到,這不完全的覆蓋象徵着更深的意義;—— 城市的聲音在拒絕壓抑。我想起原 研哉的《白百》,他引用佛教與日本美學,將白色描述為「空」。白色作為「無色」,代表不存在,但並 非空無一物;它是一種過渡狀態,等待新的意義。在這棟建築的塗鴉中,白色油漆成為新想法的畫 布。試圖抹去牆上的文字只會激起更大反抗,白漆之下,城市的聲音比以往更加響亮。香港的塗 鴉反映出不屈的精神。即使被覆蓋,這些作品仍存於記憶之中,其熱情強烈,無法被抹滅。任何油 漆都不能壓制它表達的訊息,塗鴉已成為行動主義(activism)的強大工具。

寂寞的人,遺落的物,孤寂之地

現代人的寂寞,不一定源於孤獨,就算面對任何親密關係也會輕易浮現,它像一個隨身的小盒子,大半輩子都攜帶出門。工業革命為城市帶來巨大的經濟表現,伴隨而來的是揮之不去的寂寞,在城市裏,每天看見大量陌生人,和他們保持距離但結伴同行,與點頭之交共事,無法輕鬆與人相處,付出多少代價去表達自己,但其實都不理解雙方真正的想法,上下班無法區分途經的每個地點,脆弱的自己會瞬間跌入沉默,親近的人共處一室也只能作出無意義的寒暄,靈魂與身體毫無關聯,隨風飄動,想往廣闊的地方遊走但又捨不得那個庸俗的世界。 我們終於發現,理解越深就越感到寂寞。

寂寞的人,遺落的物,孤寂之地

現代人的寂寞,不一定源於孤獨,就算面對任何親密關係也會輕易浮現,它像一個隨身的小盒子,大半輩子都攜帶出門。工業革命為城市帶來巨大的經濟表現,伴隨而來的是揮之不去的寂寞,在城市裏,每天看見大量陌生人,和他們保持距離但結伴同行,與點頭之交共事,無法輕鬆與人相處,付出多少代價去表達自己,但其實都不理解雙方真正的想法,上下班無法區分途經的每個地點,脆弱的自己會瞬間跌入沉默,親近的人共處一室也只能作出無意義的寒暄,靈魂與身體毫無關聯,隨風飄動,想往廣闊的地方遊走但又捨不得那個庸俗的世界。 我們終於發現,理解越深就越感到寂寞。